手織り機のコレクション2 by大井川葛布

相変わらず 織機が好きである。どこの博物館にいっても織機があればカメラを向ける。

そこで ページをふやしました。

2010/12/12

29 高機 馬屋機

新潟 山熊田で使っていた馬屋機と同じような大きさの高機である

米沢織物歴史資料館蔵 2010年7月撮影

30 高機 飛び杼装置付き

馬屋機 ではあるがなんと 飛び杼装置付き

中央の紐を引っ張ると 杼が飛び出す

通常 飛び杼装置は 吊り下げ筬框に付いているものだが、紐で吊り下げ筬引きを付けているものは珍しい。米沢織物資料館蔵 2010年7月撮影

31 高機 馬屋機 弓棚仕掛け

かなり間長の長い馬屋機である。関川で見たしな織りの機よりも大きい

おもしろいことに綜絖の開口がろくろではなく弓棚仕掛けになっていること

真ん中を固定した弓の左右に紐を付け綜絖枠につなげている。踏み木を踏むと下口に開口する。

いっぺんにたくさんの綜絖を付けることができる。

31-2 高機 馬屋機 弓棚仕掛け2

馬屋機の弓棚

米沢織物資料館蔵 2010年7月撮影

33 いざり機 腰機

これも米沢織物資料館蔵の地機 庄内地方の地機は床から少し上げてある。

これはシナ布を織ってたとの説明であった。

34 昭和村 地機

昭和村からむし会館の玄関に置いてあった機 フレームに足が付けてあり、すこし床から上がる。

高くするために新しい部品が付けてある。

おりひめさんがからむしを織っているとのこと。

2009年10月 からむし工芸博物館

35 昭和村 地機

からむし工芸博物館の展示の地機 此方は床に直にフレームがくる

昭和村は昔は大麻を織っていたので その機であろう。

2009年10月からむし工芸博物館

36 徳島 腰機

徳島県で太布を織っている石川文江さんの腰機

徳島県木頭村の織機を復元したもの。

典型的な西日本型の腰機である。フレームが斜めで従って経糸も斜めに張られる。

これと同じようなものは 静岡県三ヶ日町の初衣神社や鹿児島県の甑島、唐津の佐志葛布の機に

見られる。弥生機とも云われるか?

37 相楽木綿の大和機

38 中国の腰機

麻を織って機 詳しいことは聞き漏らした

39 朝鮮の苧麻の機

日本の弥生腰機に似ているが 中筒がとても大きい

40 奈良晒 高機

奈良晒保存会の月ヶ瀬の機 やはり大和機に近いが経糸の傾斜はあまりない。

床に水を撒いて湿気を出し 織ってゆくとのこと

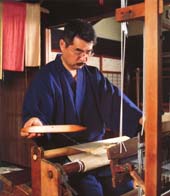

40-2 奈良晒 高機

奈良晒を織っているところ

41 挙母木綿 高機 馬屋機 中筒開口

豊田市民芸館の実演機 これは柱が4本あるので 馬屋機と言えるのか?ただ人間が座るところは柱で囲われていないので ? ではある。

注目は中筒開口装置 糸綜絖も半綜絖である。

明治期の高機は このような開口であった可能性が高い。

ろくろが2本で 一つのろくろで 半綜絖 もう一つで 中筒を開口する

ろくろが2本なのに 踏み木が2本なんて機があるが これなら説明できるのだ。

ここまで忠実に復元してあることは 稀である

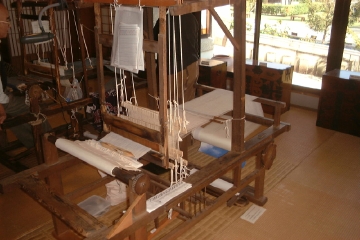

42 挙母木綿 高機 中筒開口

同じく 豊田市民芸館の機。こちらは2本柱の 鳥居形

だけど しっかり補強してある。 現在は吊り下げ筬框になっているが 筬引きもあり、筬の紐をかける処もあるので、元は筬引きのある3つ道具式であることが判る。これも中筒開口装置がついている。